2025年7月の記事一覧

第1学期の教育活動を終了!~第1学期終業式に当たり~

7月25日(金)、令和7年度第1学期の終業式を迎えることができました。最終週は猛暑に見舞われ、屋外の学習活動を全て屋内に変更したり、中学部の部活動を中止したりするなど、熱中症対策を講じた中で過ごしました。

長かった1学期もあっという間に過ぎたように感じます。全ての教育活動が、幼児児童生徒にとって実り多き、有意義なものとなりました。

終業式において、そんな1学期の活動を、幼児児童生徒と振り返るとともに、明日からの夏休み間の注意事項を確認しました。

1学期は、始業式・入学式に始まり、深堀小学校や保育園との交流、中2宿泊研修、創立130周年記念運動会、中3修学旅行、小5宿泊研修等が行われ、いずれにおいても幼児児童生徒の頑張る姿が見られました。年度当初に私からお願いしていた2つのこと、(1)健康に過ごしましょう、(2)楽しい教室にしましょう、のもと、随所にその姿をみることができました。

特に、楽しい教室にするためには、「自分自身のため」、「友達のため」、「学級(学部)のため」に、①考える、②工夫する、③協力することを話してきましたが、それを実践する幼児児童生徒の姿がありました。大変うれしく思いました。

そして、26日(土)からは32日間の夏休みとなります。夏休み間に気を付けてほしいことも伝えました。『自分自身を大切にする夏休み』として、(1)命を大切にすること、(2)犯罪行為・不良行為をしないこと、(3)交通事故や屋外レジャー(水)の事故に気を付けること、(4)規則正しい生活を送ること、の4点です。

この1学期の期間に、学級園で栽培していた野菜が収穫されるものもありました。小3が栽培していたキュウリをいただきました。立派に成長したキュウリと小3年生の姿が重なりました。また、幼児児童生徒が定植した校長公宅前の「マリーゴールド」が、しっかり花を咲かせてくれています。1学期間の幼児児童生徒の成長を象徴するものとなりました。

最後に、幼児児童生徒とした約束である「8月27日(水)に、元気に会いましょう」を必ず守ってくれることを願っています。幼児児童生徒が、充実した夏休みを過ごし、元気に第2学期の始業式で会えることを楽しみにしています。

保護者の皆様や地域の方々の御理解と御協力に感謝申し上げます。引き続き、2学期もよろしくお願いいたします。

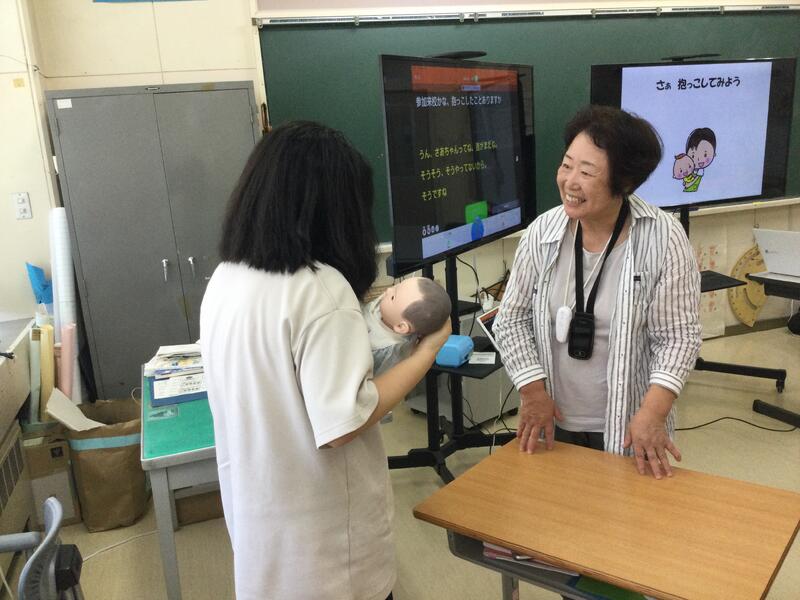

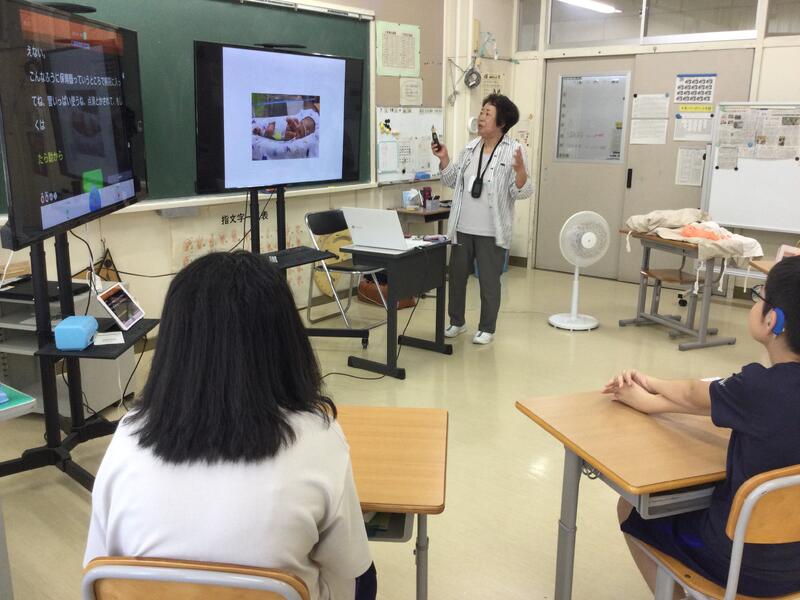

思春期の性を考える~中学部思春期教室~

7月16日(水)、外部講師に「函館・性と薬物を考える会」の助産師である大釜 康恵様をお迎えし、中学部『思春期教室』を行いました。

大釜様の心温まるお話しぶりと、資料(スライド)、教材等で、生徒たちは、引き込まれるように話をきいていました。特に、大切な思春期における性の問題を、しっかり向き合って伝えていただきました。

性の問題は、生徒たちにしっかりとした知識を与えるとともに、自分のことは自ら守ることや相手を尊重することの大切さを実感してもらいたいと思っています。

生徒たちは、自分の身体のことや異性との違い、心情、パーソナルスペースといった他者との距離の取り方等々を学びました。生徒たちは真剣そのものでした。生徒たちにとって、本日学んだことが必ずや将来生かされることを確信しています。

大釜様、大変ありがとうございました。

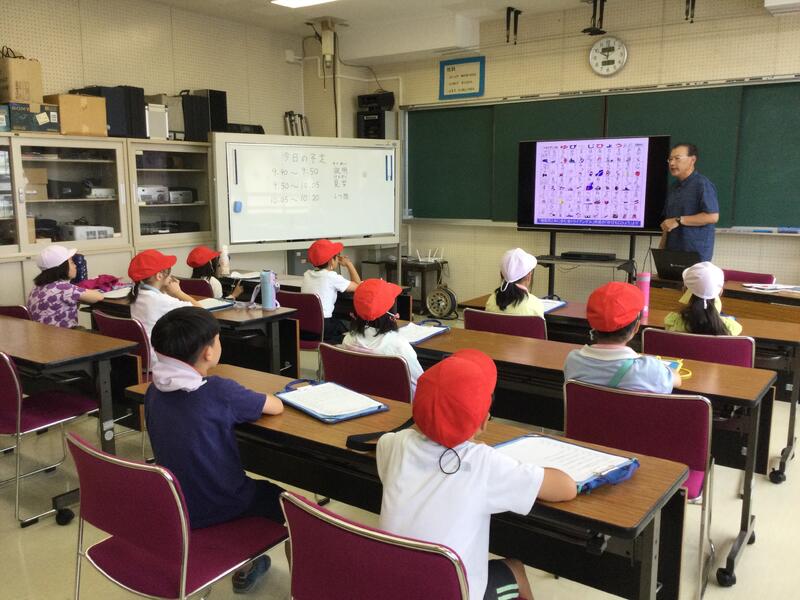

共生社会の礎が~深堀小学校3年生「総合的な学習の時間」での訪問~

7月16日(水)、深堀小学校の3年生10名が「総合的な学習の時間」で、本校を訪れました。聾学校のことを調べる学習での訪問です。深堀小学校とは日頃より交流及び共同学習で、また、長年の連携を図ってきています。

深堀小学校の児童は、聾学校特有の教室のつくりや聴力測定室などに興味津々でした。また、聾学校への率直で子どもらしい質問がありました。

小学生の段階で、聾学校や聴覚障がいについて、興味関心をもち、理解をしてくれることは、将来の共生社会の礎となることです。

深堀小学校の児童が、将来の共生社会の担い手となってくれることを確信しています。 引き続き、本校及び聴覚障がい者に対する良き理解者、応援団として、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

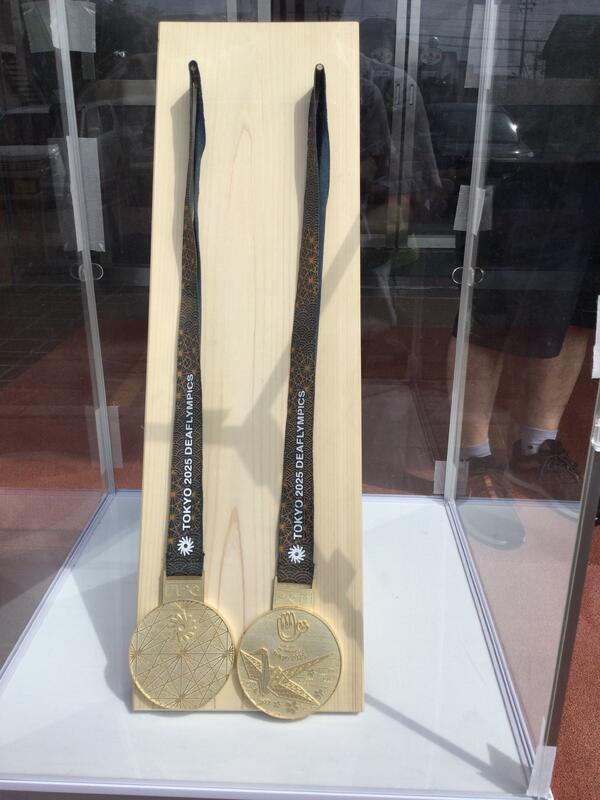

東京2025デフリンピック~キャラバンカー訪問~

7月7日(月)、東京2025デフリンピックのキャラバンカーの訪問がありました。

今年11月、デフリンピックが東京で開催されます。その啓発活動として、キャラバンカーで北海道ろうあ連盟の方々が、本校を訪れました。

当日は、金メダル(レプリカ)の展示や、日本代表の紹介ビデオの投映等、児童生徒たちにとっては貴重な機会となりました。

児童生徒たちにとっては、自分たちの将来の姿やロールモデルとなるものです。羨望やあこがれのまなざしがありました。

東京2025デフリンピックは、聴覚障がいという障がいに関することや、それに付随する合理的配慮を、社会に認知させる大きな機会となることと思います。

我々も、大きなエールと声援を送りたいと思います。「がんばれ!日本代表!」。

避難訓練~災害はいつ、どこで起こるかわかりません~

7月3日(木)、避難訓練を行いました。今回は、火事を想定した避難です。

函館市東消防署の方々をお招きして、本校の避難の様子を見ていただきました。

消防署の方からは、避難の仕方、方法、そして子どもたちの態度に対して、講評をいただきました。子どもたちは、しっかりとルールや約束も守り、真剣に取り組んでいました。いつ、どこで起きても本日のような避難ができるように、引き続き意識を高めていきたいと思います。

また、教職員は、子どもたちが安心・安全な学校生活を送ることができるよう、危険を予見し、回避する等の「安全配慮義務」を負っているという、自覚を高めていきます。

避難訓練終了後、消防署の方の御厚意で、消防車内の見学や、装備品等の装着体験をさせていただきました。幼稚部、小学部の幼児児童にとっては、興味津々で目を輝かせていました。

消防署の方々、大変ありがとうございました。感謝申し上げます。